为啥央国企推行全面“末位淘汰”制度那么难?

最近,我们注意到一个消息,就是关于国有企业将要推行的所谓“末位淘汰”制度。

9月27日,国务院国资委党委委员、副主任王宏志在国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会上表示:

到2025年,国有企业必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。要清晰界定“退出”标准,用好绩效考核结果,进一步规范退出的情形,不能用违法违纪、到龄退休、主动离职等替代业绩考核不合格的“退出”。

一石激起千层浪,很多人认为此举打破了国有企业铁饭碗、大锅饭,也有人认为早就应该这么做,众说纷纭。

每个国企似乎都有这样一群人,卡点上下班,对于工作能推就推、能躲就躲;对同事的工作配合度不高,“叫不动”、“指挥不动”;爱甩锅、无担当、无进取心,日子能混就混,工作能拖就拖。

但也有人认为国有企业应该有担当和责任感,进个国企不容易,不能动不动就开除人。

最后到底淘汰谁?退出谁?是不是最后没有关系的和基层干活的都被淘汰了,领导啥事没有。

针对这种疑问,国资委再次明确,淘汰与退出机制针对的是国企管理人员,而不是全体员工!这也算是给基层员工打了一针安慰剂。

其实,类似对管理人员的制度并不是新事物,只是有新的提法和新的强调要求。

比如早些时候国企的“六能”方针:“管理能上能下、员工能进能出、收入能增能减。

再比如打破“铁饭碗、铁交椅,铁工资”的“三铁”政策。都是想要优化国企里一些不合理的地方,但执行下来往往就事与愿违了,比如:

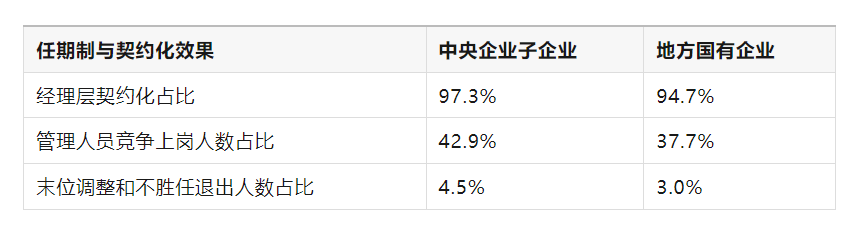

这是之前发布的“国企三项制度改革覆盖率统计表”,很明显:国央企子公司经理层契约化占比高达94%以上。

管理人员竞争上岗人数却是连一半都没有,末位调整和不胜任退出人数占比更低了。

按理说,末等调整和不胜任退出制度是企业人力资源管理的一个常规手段,体现了竞争机制,多劳多得、少劳少得、不劳不得,也是企业风险管理中关于人力资源风险管理的一个必要手段。

在风险管理体系要求里,有两个词与此相关,一个叫“胜任力”,就是如果这项工作你没有能力完成,那就要调岗或退出,你没有能力做控制。第二个叫“问责制”,就是从责任履行和考核的角度,你需要有担当,而且出了问题需要有人负责。

这两项基本要求在国有企业推行起来都不是很顺利。包括这个末位调整机制,在国有企业一提就谈之色变,如临大敌,还要国资委出面再专门解释强调不是针对全体员工的。

要知道,在国有企业开除一个人有多么难?

我们的国有企业背负了太多责任和负担,从企业经营的角度,这些包袱让企业裹足不前,丧失了竞争力,有的走向衰落。

有人质疑,从法律角度来讲,末位淘汰的制度有没有合法性?我们从找的一些案例来看,是合法的,比如:

案例:吴某诉XX地铁集团有限公司劳动争议案

用人单位推行的竞争性考核选拔能够证明劳动者“不能胜任工作”且调岗合理,劳动者主张违法调岗,不予支持。

【案例要旨】用人单位实行的竞争上岗引发的劳动争议应根据实际情况予以区分对待,对于程序规范、结果公正的竞争上岗应予以支持,但对于用人单位以竞争上岗方式对劳动者实行惩罚性、侮辱性调岗降薪的行为则应予以否定和制止,若用人单位推行的竞争性考核选拔能够证明劳动者“不能胜任工作”且调岗合理,劳动者主张违法调岗,不予支持。从今天国有企业的运行来看,确实有很多地方需要完善和提升效率,从这些年参与国有企业风险管理和内部控制体系的建设来看,作为一个机体而言,国有企业有太多的败血点、出血点,但造血点不足,导致入不敷出。巨额的优质资产没有获得合理回报,管理体系亟待优化,激活人力资源管理就是其中非常重要的一部分。

目前,全口径的国有资产已经高达340万亿,GDP的贡献率已经超过70%,如果能提高1个点的回报率,就是3.4万亿,相当于全国年均税收收入总额增长25%。

虽然这个制度旨在规范国有企业管理人员,但每个国有企业从业人员都应该有危机意识,都应该提高全面风险管理意识。

为了帮助更多国有企业提高风险管理意识,强化内控与风控,在合规、风险可控基础上快速把业务量做起来,10月底,我们将联合3位拥有多年供应链风控实操经验的专家老师,开设“新形势下,国企供应链公司如何建立全面风险管理体系”公开大课。

届时,3位实战专家老师将给来自国企供应链公司、产业集团的企业老总、市场总监、风控总监、业务总监、法务总监等参训学员,深度讲解新形势下风险管理要怎么支持业务的发展和战略目标的实现、如何建立风控体系去及时预警和应对不确定性、如何把全程内控与风险管理做扎实,做到尽职免责等。

感兴趣的朋友可以抓紧报名~

www.10000link.com本文已标注来源和出处,版权归原作者所有,转载请联系原作者,如有侵权,请联系我们。文章来源于万联网